Después de cuatro buenas temporadas y tres mediocres, Game of Thrones entró a su última tanda de episodios cargando un cúmulo de problemas serios: la ausencia de George R.R. Martin (creador de la saga literaria) en la mesa de guionistas, un presupuesto desbocado que anticipaba un espectáculo visual obligatorio, la poca cantidad de capítulos para cerrar la temporada, y las altas expectativas de fanáticos dogmáticos que acumuló la serie durante sus últimos años. De estos resquicios, el primero es el más grave y el último el que menos debe importarnos.

Si bien Martin dejó de estar presente desde el final de la cuarta temporada, fue durante este cierre donde más resaltó la incompetencia de David Benioff y D.B. Weiss –los showrunners– para lidiar con un universo construido sobre el exceso, con una cantidad delirante de personajes, cada uno con personalidades y obsesiones complejas, con sus religiones y espiritualidades propias, saturado de hechos históricos que se remontan siglos antes del inicio de la narración, lleno de reglas, costumbres, leyes, organizaciones, títulos, linajes y geografía. Desde su inicio, realizar esta adaptación representaba un desafío enorme para el formato televisivo, pues hacerlo significaría amputar todos esos detalles que le dan su riqueza al mundo de Canción de Hielo y Fuego.

Es de suponer que, gracias al autor de los libros, ambos estaban al tanto de los puntos de giro a los que llegaría la saga (la caída del Muro, la destrucción del Rey de la Noche, la decisión de Daenerys, los arcos finales de cada personaje), pero los caminos que tomaron para llegar a ellos estuvieron cargados de desidia y falta de talento (lidiar con las dos grandes guerras en dos tandas de tres episodios cada una, despachar a personajes con un par de frases melosas, diálogos para rellenar tiempo en pantalla). Nunca se había hecho tan evidente –excepto, quizás, con el arco de Dorne en la quinta temporada– lo mucho que pesaba el material original con respecto a la obra adaptada.

Si bien Martin dejó de estar presente desde el final de la cuarta temporada, fue durante este cierre donde más resaltó la incompetencia de David Benioff y D.B. Weiss –los showrunners– para lidiar con un universo construido sobre el exceso, con una cantidad delirante de personajes, cada uno con personalidades y obsesiones complejas, con sus religiones y espiritualidades propias, saturado de hechos históricos que se remontan siglos antes del inicio de la narración, lleno de reglas, costumbres, leyes, organizaciones, títulos, linajes y geografía. Desde su inicio, realizar esta adaptación representaba un desafío enorme para el formato televisivo, pues hacerlo significaría amputar todos esos detalles que le dan su riqueza al mundo de Canción de Hielo y Fuego.

Es de suponer que, gracias al autor de los libros, ambos estaban al tanto de los puntos de giro a los que llegaría la saga (la caída del Muro, la destrucción del Rey de la Noche, la decisión de Daenerys, los arcos finales de cada personaje), pero los caminos que tomaron para llegar a ellos estuvieron cargados de desidia y falta de talento (lidiar con las dos grandes guerras en dos tandas de tres episodios cada una, despachar a personajes con un par de frases melosas, diálogos para rellenar tiempo en pantalla). Nunca se había hecho tan evidente –excepto, quizás, con el arco de Dorne en la quinta temporada– lo mucho que pesaba el material original con respecto a la obra adaptada.

Sin embargo, no todo es ineptitud. Pues tras compartir años con estos personajes, en este mundo ficticio lleno de rasgos finísimos en torno a su historia y cultura, la sombra de la grandeza tocó a ratos las plumas de Benioff y Weiss, permitiéndoles dar vuelo a momentos que, probablemente, ni ellos mismos esperaban tener.

He ahí el episodio cinco de esta última temporada, el punto cúlmine de esta historia, en el cual al fin vemos con nuestros propios ojos lo que durante temporadas sólo escuchábamos de bocas ajenas: el fantasma de la rebelión de Robert. De pronto, anunciado muy sutilmente, asistimos a un juego de espejos en el que contemplamos la locura Targaryen (Aerys/Daenerys), la inteligencia Lannister que conducirá al inevitable cambio de bando (Tywin/Tyrion), con el norte en el centro, a ras de piso, siendo el punto de vista del pueblo llano (Ned/Arya), y los hermanos de una casa al borde de la extinción intentando escapar (Viserys y Dany / Jaime y Cersei).

Este coqueteo con la circularidad de la Historia ya estaba anunciado en ciertos momentos, como con los espirales de los Caminantes Blancos, la “rueda” que pretendía romper Daenerys, y los grabados del compás que aparece en la secuencia de créditos iniciales. No obstante, es en este clímax en el que caemos en cuenta que nuestros queridos personajes y sus objetivos no son más que ecos de las motivaciones de sus padres, los frutos de un árbol que sentó sus raíces hace mucho tiempo.

He ahí el episodio cinco de esta última temporada, el punto cúlmine de esta historia, en el cual al fin vemos con nuestros propios ojos lo que durante temporadas sólo escuchábamos de bocas ajenas: el fantasma de la rebelión de Robert. De pronto, anunciado muy sutilmente, asistimos a un juego de espejos en el que contemplamos la locura Targaryen (Aerys/Daenerys), la inteligencia Lannister que conducirá al inevitable cambio de bando (Tywin/Tyrion), con el norte en el centro, a ras de piso, siendo el punto de vista del pueblo llano (Ned/Arya), y los hermanos de una casa al borde de la extinción intentando escapar (Viserys y Dany / Jaime y Cersei).

Este coqueteo con la circularidad de la Historia ya estaba anunciado en ciertos momentos, como con los espirales de los Caminantes Blancos, la “rueda” que pretendía romper Daenerys, y los grabados del compás que aparece en la secuencia de créditos iniciales. No obstante, es en este clímax en el que caemos en cuenta que nuestros queridos personajes y sus objetivos no son más que ecos de las motivaciones de sus padres, los frutos de un árbol que sentó sus raíces hace mucho tiempo.

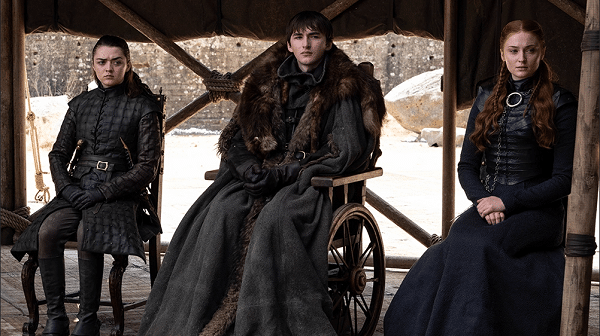

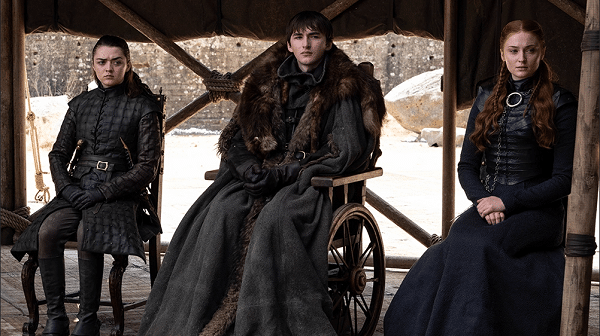

El último episodio de Game of Thrones busca romper con ese determinismo a través del otro elemento que ha guiado la serie de manera sutil: los símbolos. Las canciones, los libros, los mapas, las historias, los bordados de las ropas, el carácter totémico de los animales en los blasones, los grabados de los barcos, los lemas de cada Casa. De ahí que la destrucción del trono sea tan importante. Es la fundición del símbolo regente y la apertura hacia otras posibilidades de existencia en un mundo que no deja que las estaciones del año fluyan de manera natural, un mundo estático en todos sus aspectos. La coronación de Bran el Roto (ojo con el goce verbal de destacar al personaje mediante el adjetivo) es dejar abierta la puerta a reyes que cargan con su propio trono, con sus propias historias e imágenes, lejos del peso de la gran Historia. La decisión de independizar el Norte, por muy apresurada que se sienta, sigue esta misma línea.

Son justas las críticas a la forma en cómo fueron llevados a cabo los episodios en torno a, por ejemplo, los tiempos necesarios para viajar de un lugar a otro, el carácter anticlimático de algunas muertes y giros, o lo insulso de algunos diálogos. Esta última temporada se sentía particularmente torpe y errónea, pero el espíritu que movilizó a la serie desde sus inicios sí llegó a puerto. El final canónico –el de los libros– probablemente difiera en puntos importantes de esta adaptación, sin embargo Benioff y Weiss alcanzaron a vislumbrar el sueño de primavera con el que, suponemos, Martin cerrará la saga.

En este sentido, más allá del cariño a los personajes, a sus historias, motivos y obsesiones, la serie Game of Thrones terminó siendo una muy buena lección sobre procesos creativos inabarcables, sobre tomar el universo que un hombre de 70 años ha llevado en su cabeza durante toda su vida e intentar darle forma en la televisión contemporánea. El resultado de esta operación, si bien no completamente exitosa, no es para nada un fallo rotundo.

Son justas las críticas a la forma en cómo fueron llevados a cabo los episodios en torno a, por ejemplo, los tiempos necesarios para viajar de un lugar a otro, el carácter anticlimático de algunas muertes y giros, o lo insulso de algunos diálogos. Esta última temporada se sentía particularmente torpe y errónea, pero el espíritu que movilizó a la serie desde sus inicios sí llegó a puerto. El final canónico –el de los libros– probablemente difiera en puntos importantes de esta adaptación, sin embargo Benioff y Weiss alcanzaron a vislumbrar el sueño de primavera con el que, suponemos, Martin cerrará la saga.

En este sentido, más allá del cariño a los personajes, a sus historias, motivos y obsesiones, la serie Game of Thrones terminó siendo una muy buena lección sobre procesos creativos inabarcables, sobre tomar el universo que un hombre de 70 años ha llevado en su cabeza durante toda su vida e intentar darle forma en la televisión contemporánea. El resultado de esta operación, si bien no completamente exitosa, no es para nada un fallo rotundo.

Nuestra puntuación